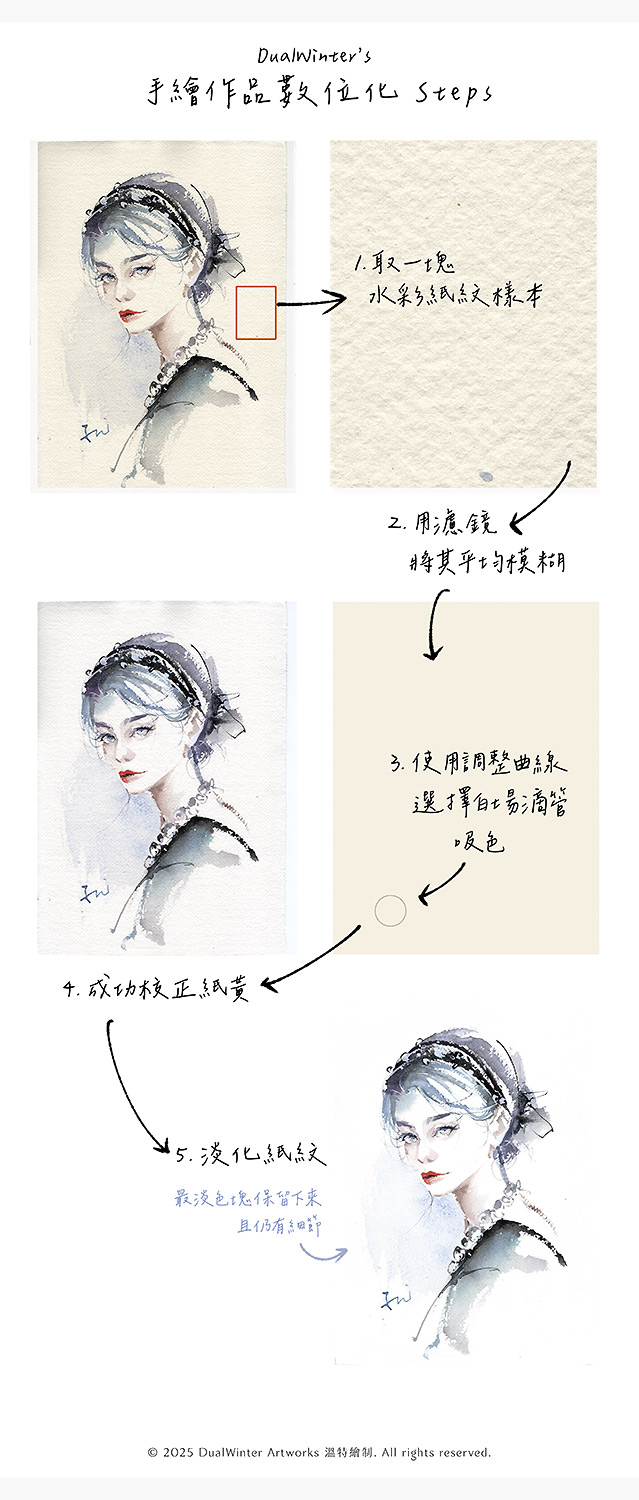

「如何將手繪作品數位化?需要進行影像處理嗎?」

可透過相機、掃描器或專業藝術掃描轉為電子檔,無論哪種方式,都需適當影像處理,如校色、去除雜色與污點等。

因應不同風格與媒材,處理方式各異,我將僅以時尚插畫作品為例,記錄並分享我將手繪轉電子檔的心得和觀念,如果有以下需求,不妨參考看看~

打個預防針:

這篇文章內容皆是我個人心得和觀點,並非絕對,涉及專業部份也是我在職場上的習慣和處理方式,若有不與時俱進之處請多包含。

處理流程

掃描、去紙紋、校色後製,這是我的基本流程,基於色彩管理,Photoshop 中色彩空間的設定非常重要,詳細的整體流程為以下:

一、掃描原作

目前台灣市面上有販售的 A3 尺寸掃描器都不是我期盼的規格,擔心掃描細節恐怕難符合期待,因此入手的是 A4 尺寸掃描器,掃描 A3 或 8 開作品時只能分二張掃描後在 photoshop 拼接。我的描器設定為 600~1200dpi,以 TIF 格式存檔。

二、前置設定

在 Photoshop 中,色彩空間(色域)可使用 Adobe RGB、Display P3 或 ProPhoto RGB,因為我的作品常使用高飽和色彩,需要更廣的色域進行後製調色,同時考量短影片分享,若設備支援廣色域,當然更能呈現時尚插畫風格的鮮豔的效果。

三、後製處理

除了圖像拼接外,主要以色彩管理為基礎為作品校色、白平衡調整等,此外我會去除 / 淡化紙紋、去除紙黃,作品有極飽和色時,也得針對其進行調色,才可能貼近原作色彩。

在背景中選取一塊適合的紙紋區域,複製至新圖層,對其應用「濾鏡> 模糊> 平均」,再於「曲線(Curves)」中使用白場滴管點選該色塊,這樣整張圖會以背景白色為基調,自動進行相對性調整(去紙黃、亮度校正),使畫面更加乾淨統一。

由於掃描器本身會做自動白平衡,掃描的紙色如原作般自然,但遇到特別特別黃的紙材(如:此範例圖),或像我一樣不喜歡作品以偏黃紙色保存的人,上述方法非常有用。

淡化 / 去除紙紋的方法:

分別從二個不同方向掃描檔案後,將二張圖相疊,第二張(上層)的圖層效果選「變亮(LIghten)」就完成了。

淡化 / 去除紙紋的方式YT上教學很多,依原始紙紋的不同,淡化是基本的,如果剛好能完全消除是更好,相關技術操作可在文末QA中找到,這裡先不綴述囉~ (此範例幾乎完全消除紙紋。)

若選擇保存紙紋:

以亮度 98~99% 的背景紙紋最合適。

前述方式基於「淡化」,即使想保存紙紋這也是個很理想的方法,同時也讓整體風格變得相對乾淨不暗淡,讓有溫潤紙紋的作品在螢幕上分享,並且印刷上較不明顯影響品質。可以滴管工具選擇背景色看看亮度是否落在 98%~99% 之間。

檔案保存:

夾帶工作色彩空間 ICC(如 Adobe RGB 或 Display P3) 的 TIF 或 PSD 格式儲存此完稿的原始檔。

社媒分享:

需轉換成 sRGB 色彩空間,尺寸以長邊 1000~2000px 左右的 JPG 或 PNG 檔即可。

由於越來越多行動裝置與瀏覽器支援比 sRGB 更廣的色域,在支援的設備上,較大的色域能呈現更豐富的色彩,提升作品展示效果。唯仍有部分社群平台與螢幕僅支援 sRGB,這可能導致顏色被降級轉換,影響最終顯示。因此,上傳前可視需求將檔案轉換為 sRGB 以確保色彩在不同螢幕間的相容性。

我為何選擇去除紙紋及水彩紙色?

為了「考量最終用途-保存與印刷」。

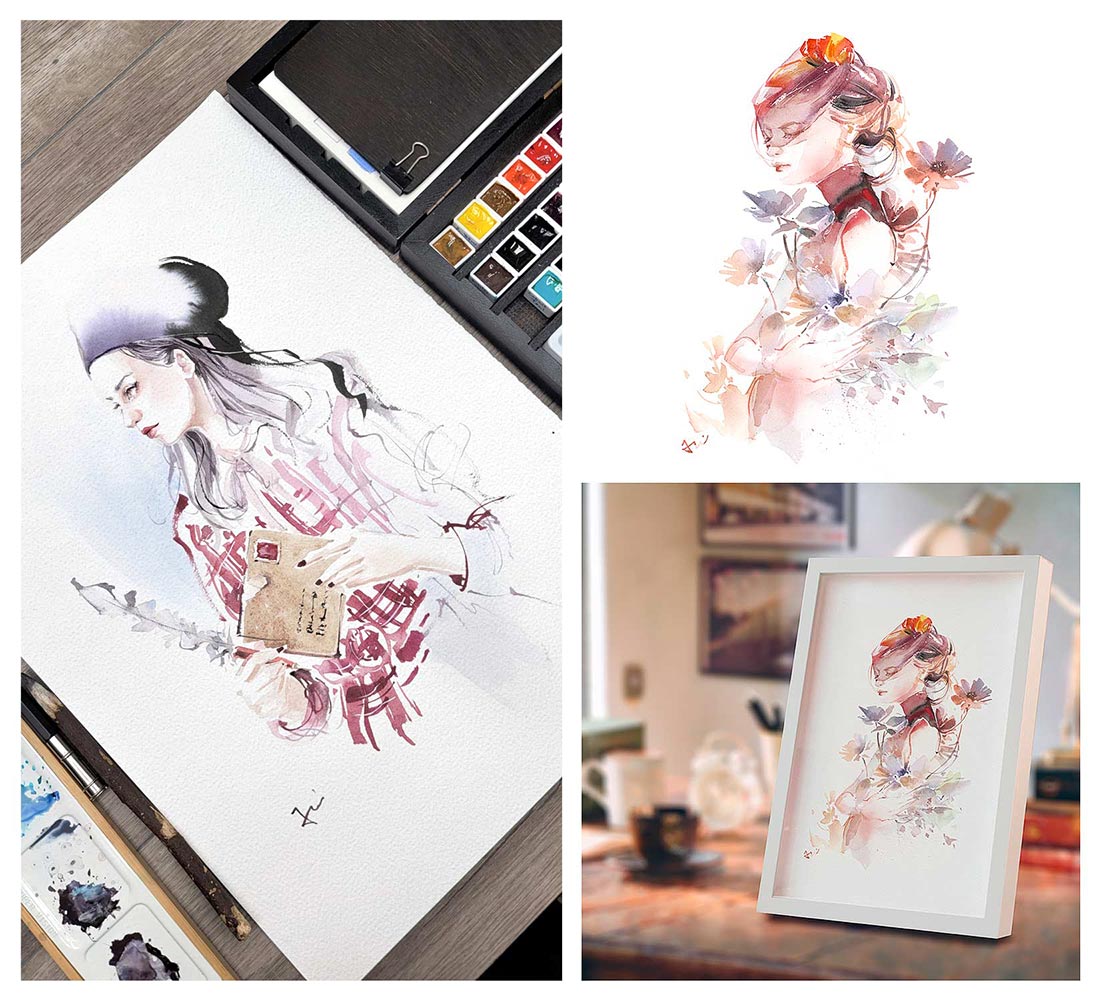

- 保留紙紋雖然能帶來手繪的溫度感,但這種質感更適合透過情境式攝影呈現,而非直接在電子檔中重現。紙紋的質感來自實體材質,數位化後不同螢幕其肩平的色彩深度無法真正還原,反而可能造成畫面不乾淨、不穩定的精神雜訊,影響作品的視覺品質。

- 去除紙紋可保留最中性且純淨的核心內容,使其適用於各種印刷、微噴或文創商品。特別是在藝術微噴中,應使用「去紙紋」的電子檔,並印製在「具明顯紋理」的藝術紙上,這樣才能讓紙張本身展現質感,避免紙紋與紙張紋理重疊,造成畫面不透氣、降低品質。

社群媒體分享則可以另保留紙紋版本的檔案,增加手繪質感,但仍需處理得乾淨,以確保畫面穩定、視覺流暢。即使如此,最適合紙紋的情況仍是情境式攝影分享於社媒間(如圖左)。

總結重點

- 色彩空間:以 Adobe RGB 或 Display P3 做為 Photoshop 環境中色域。

- 紙紋紙色、亮度校正:確保輸出在同樣偏黃的水彩紙或藝術紙上時,色彩能自然還原;即使印在較白的紙張,主圖也不會過度顯黃或暗沉。

- 均勻乾淨的背景:即使要保留紙紋及其色調,也應修正光源不均、亮暗差異過大或不必要的髒污。

- 保存與分享:以工作的色彩空間做為 ICC 的 TIF 原尺寸電子檔保存,轉存一份以 sRGB 的小尺寸 JPG 或 PNG 做為社媒分享。

怎樣的情況會較棘手呢?自然是色彩「超出色彩空間的」及「去背」這二種情況。以下一一說明。

超出色彩空間

簡單來說就是當掃描檔中,「只有某個色彩」,明顯的和原作相差太多,例如下面範例圖的大片藍綠和大片紅色的作品,飽和度容易超出掃描器的色彩空間,或金屬色、珠光水彩,掃描器無法掃出「光澤、反射光」。

去背:背景與前景的過渡

前面以簡單快速的方式來達成淡化或去除大部份紙紋的目的,可是總有一些圖的紙紋很愛賴著不走,僅在畫面一些地方仍會出現,並因此有較深且不透氣的灰色。若像我一樣要求背景全白一點紙紋都不容許,此時只能將整個背景紙色都處理成有如去背的全白( #ffffff)才一勞永逸,接下來看看較進階的觀念:背景與前景的過渡。

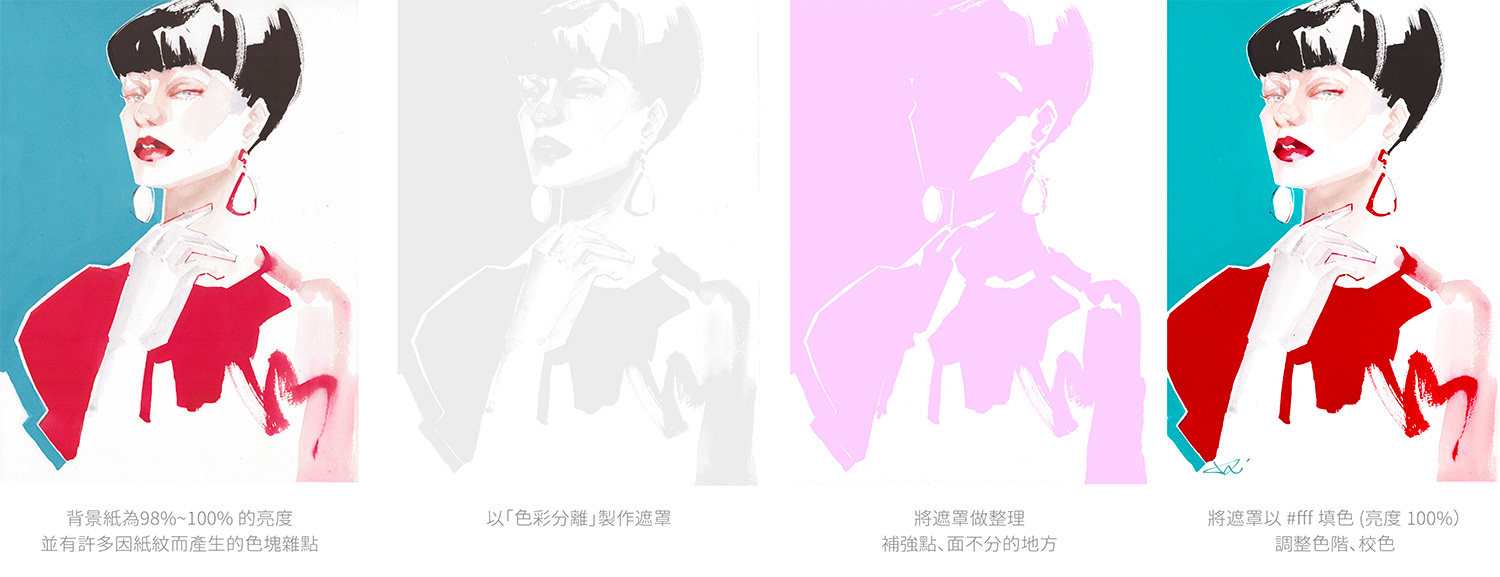

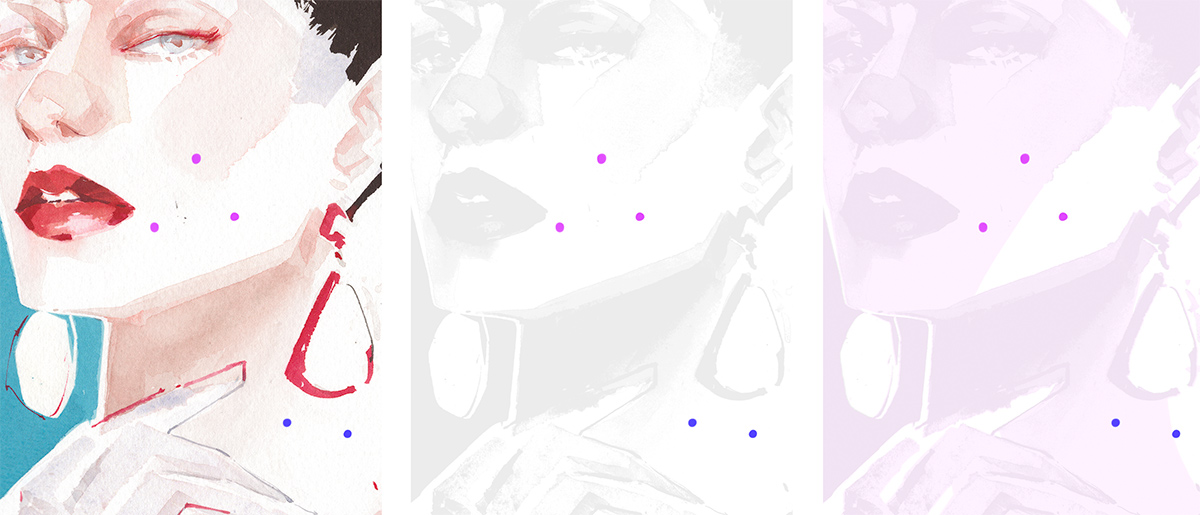

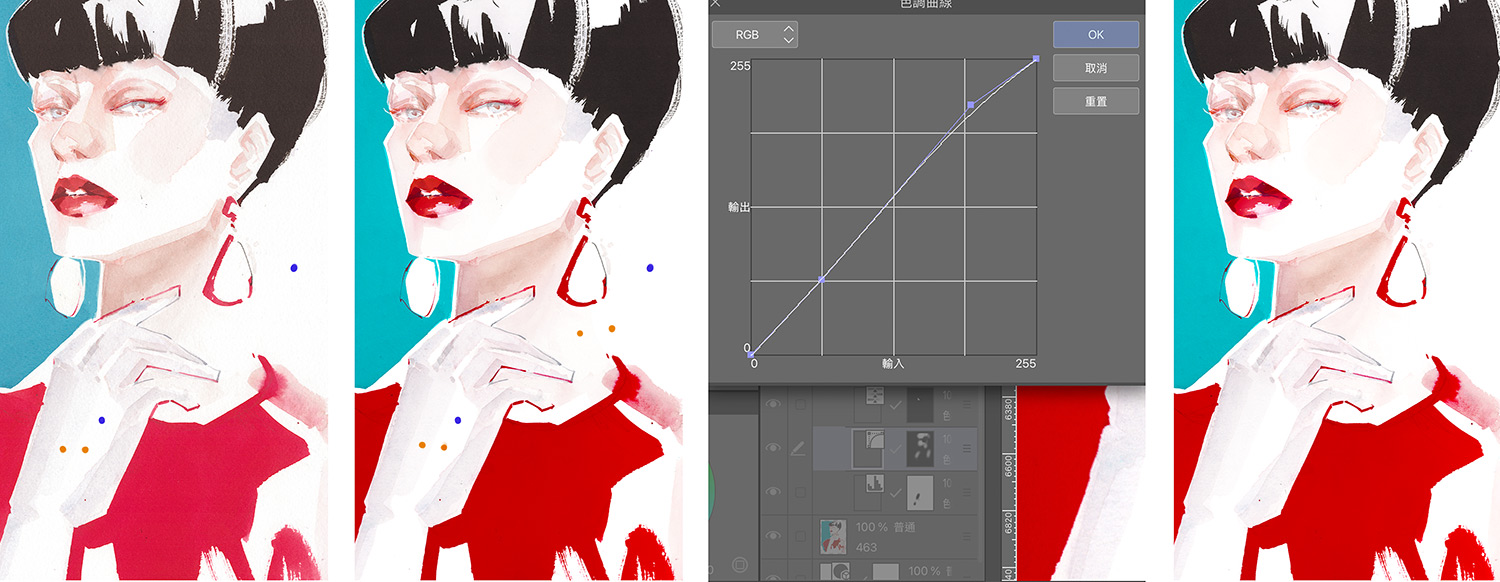

手繪插畫有許多邊緣模糊、碎形旳效果,或是漸層到紙色裡的色塊、極細的髮絲,無法直接以「選取物件」去背,這樣可能會連許多極淡的色調一起刪除。而當背景變成 #fff 的白後,必須特別處理那些沒有明確邊界的區域,否則會破壞筆觸與飛白的自然過渡。為此,我透過「色調分離」建立遮罩,將人物主體與背景分離,再進行精細調整。

調整前後比較

在背景轉為 #fff 後,為了維持主體與紙張原本的對應關係,需要逐區調整,而不是用單一條色階或曲線粗暴處理,避免修正 A 區域時卻導致 B 區域失真。每個與全白交集的區塊都必須進行相對性的微調。

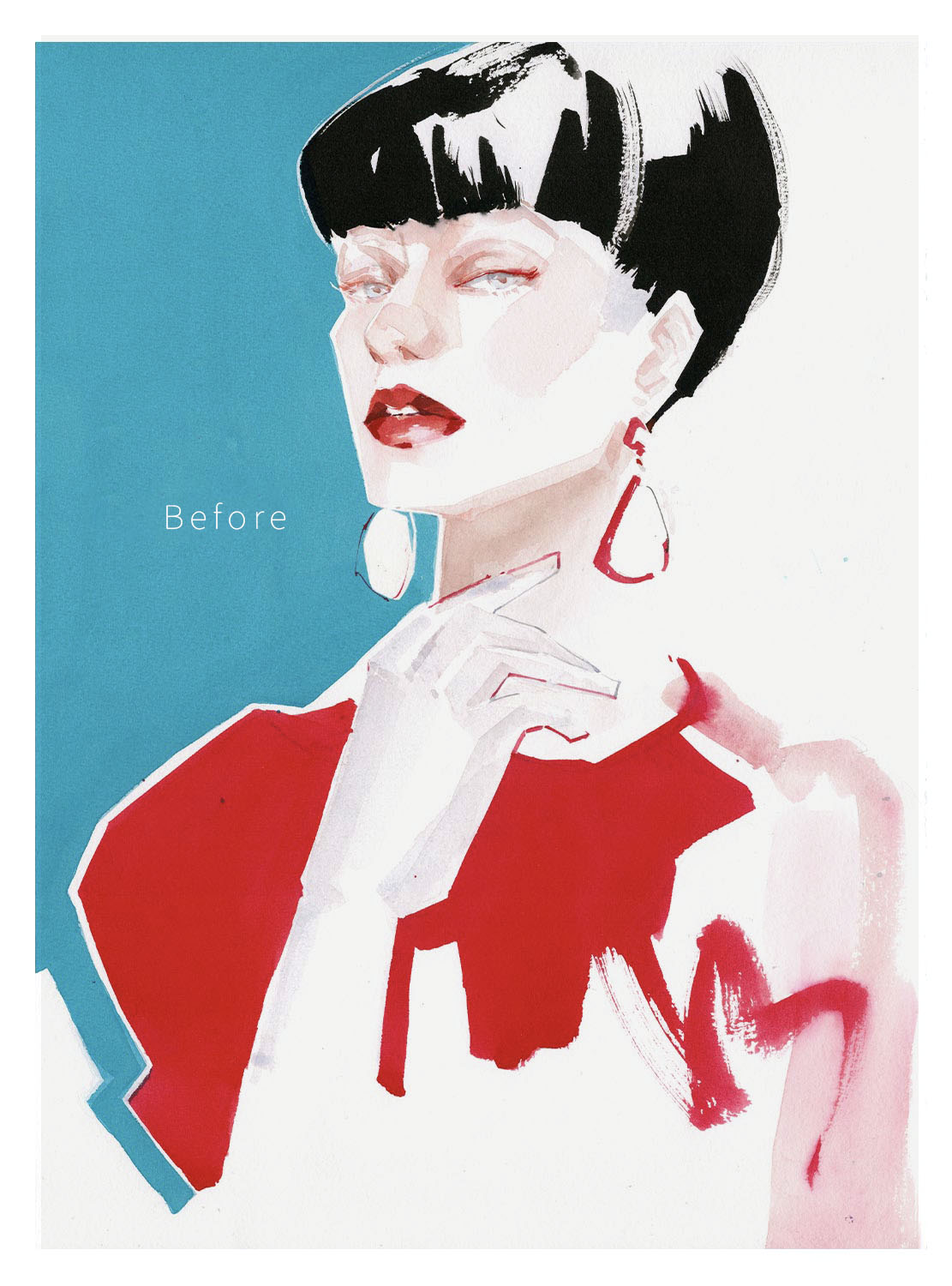

左:Before | 右:After

拉條至最右邊可清楚比較紙色(Before)與 #fff 白色背景(After)。After 整體較亮,是因為純白背景自然比淡黃紙色更明亮;同時也盡力保留原作的藍綠色(Cobalt Teal),使成品與實體畫作最大程度相似。

左:Before | 右:After

掃描原圖包含了許多細節資訊,依不同目的有些反而成了雜訊,Before 中可見的紙紋在縮小後擠在一起的雜點,整體髒髒的,這樣的材質若疊至其它印刷紙材上,真的不會有什麼好效果。

當然做為一幅畫欣賞,也有喜歡自然狀態的人(原水彩紙色、紙紋),但大部份情況我相信沒有比較沒有傷害,以質感來說還是乾淨中性的感覺最好。

Q&A

這篇心得花了不少時間思考該怎麼把在我腦中較繁瑣的過程,以儘量簡單的觀念傳達,因為我容易探究細節,常有把也許不怎麼需要在意的地方放大檢視的毛病,故常陷入無法很快講重點的弱勢裡,這是寫給我自己的總結,若願意花點時間了解,相信也會是不錯的資訊。

最後整理了一些前面未直接提及的部份,也許之中能解答這篇文章相關的困惑。

詳細可看這支影片,雖不保證完全無紙紋,但足以應付大部分分享、印刷需求,並且快速方便:

一切圖像品質的根本都來自像素,只要像素足夠,DPI只是後續轉換尺寸的工具,別再迷信直接輸入 300dpi 或 600dpi 就代表品質保證了哦~

具體來說,一張 A4 大小、300dpi 的圖檔,其作品數位化後的像素為 2480×3508 px,約800萬畫素。我的作品大多是 8 開尺寸(約 28×38 cm) 600dpi 時,像素數會達到約 6156×8976 px,將近 6 千萬畫素。這代表了若要以數位相機做為轉換電子檔的設備,至少要支援 800 萬像素的機器才能完整保存 A4 尺寸作品,若作品是八~四開或更大,數位相機畫素需更大。並且「像素(畫素)」愈大細節愈多。

因此,一張「號稱」300dpi的圖,但其像素不到800萬(2480×3508 px)就想輸出A4尺寸,只會得到模糊像鼻涕的失真成品。

色彩空間的概念:

就像6色水彩~48色水彩,其顏色越多,越能表現出微妙的色彩差異,色彩空間(色域)愈廣。

色彩空間大小排序:

ProPhoto RGB > Adobe RGB ≈ Display P3 > sRGB > CMYK

- Adobe RGB 偏重青綠色域,適合印刷調整。

- Display P3 偏重紅色域,適合數位螢幕分享。

假設人眼可見色彩空間為100%,紙上的水彩顏料覆蓋率可能60~70%,Display P3 約 45%,sRGB 約 35%。

為何螢幕色彩美麗,印刷卻不如預期?

其實並非僅是色偏問題,而是色域範圍的限制。使用較小色域(如CMYK)時,原作中超出範圍的顏色就無法準確還原。

比如傳統印刷(如:四色 CMYK 印刷)受限於油墨與紙張,色域相較於 RGB 小;但藝術微噴(Giclée)使用多色噴墨與高感色紙張,並維持 RGB 色彩管理,因此能夠呈現更飽和且接近原作的效果。不過,最終輸出的色彩仍受到紙張影響,例如光面相紙能保留更多亮度與對比,而啞面或水彩紙可能降低色彩鮮豔度,因此紙張的選擇同樣關鍵。

我的色彩管理流程

-

傳統四色印刷

- 工作空間:Adobe RGB

- Photoshop 內以「校樣色彩 (Soft Proof) CMYK」預覽,調整完再轉為 CMYK 傳給印刷廠。

-

藝術微噴輸出(Giclée):

- 工作空間:Adobe RGB 或 Display P3

- 不需自行轉檔,由藝術微噴中心機器自行轉換RGB色彩

- 較少色域損失,主要留意紙張與顏料搭配,以避免色彩過於飽和。

專業藝術掃描是一項專為藝術作品設計的數位化技術,其精密校正的設備能捕捉到水彩紙紋、顏料層次及紙面微妙凹凸等極致細節。這類掃描常用於藝術修復、展覽展示或高精準複製等需求上,強調原作的完整還原與永久保存。但由於其捕捉的細節過於豐富,後製處理(如去背、除紙紋與色彩校正)也會相對複雜和更需付出心力,並且在一般印刷上保留得較少。

【店家掃描+藝術微噴服務】

針對僅需藝術微噴效果且無設備者,現今不少店家提供以300dpi藝術掃描結合數位微噴的整合服務。這種方案能在保留原作相當細節的前提下,達到理想的微噴印刷效果,尤其適用於單品或偶爾需求,省去了解印刷流程的困擾。

【自備設備的應用場景】

若作品量持續且用途多元,不只限於藝術微噴,而還包括卡片、畫冊、社群媒體展示、作品集整理及貼紙印刷小物等,以經營自己品牌為長期目標,頻繁前往掃描店顯然效率不高。此時,以高DPI掃描器或數位相機能隨時數位化作品,並保留關鍵細節,讓後製作業在必要時進行調整,同時降低時間與成本上的負擔。

綜合來看,選擇數位化方式應視自身需求而定:若主要需求是單次或偶爾的藝術微噴,且無數位化設備,利用店家掃描+微噴服務既方便又具成本效益;但若作品量連續且應用範圍廣泛,除了藝術微噴外還涉及多項後製應用,自備高解析度採集設備可減少頻繁外出掃描的麻煩,並在後製上保有較大彈性。這樣的策略能在保持專業品質的同時,達到效率與成本的最佳平衡。

❶ 數位相機

-

建議畫素數(300dpi 為標準時):

- A4:800 萬畫素以上

- A3:2000 萬畫素以上

低於這個標準,輸出藝術微噴的品質可能不足。

-

相機拍攝特性:

- 仰賴鏡頭解像力,高畫素相機需搭配昂貴鏡頭。

- 紙紋較自然柔和,但受光不均勻,畫面四周和中心紙紋可能有差異。

- 現代相機可拍出 Adobe RGB 或更廣色域,更接近原作色彩。

-

我過去的經驗:

- 曾用 3000 萬畫素相機配專業鏡頭拍攝 8 開作品,色彩還原佳,但需要專業燈具與拍攝空間,操作麻煩、效率低。

- 相機拍攝圖檔尺寸上限約 3000 萬像素(約300dpi),限制較大。

❷ 掃描器

-

掃描器元件差異:

- CCD 元件優於 CIS 元件,可捕捉更多色彩與細節,但提供的 DPI 夠大還是比掃描元件重要,勿用事務機或複合機,會喪失紙紋和淡色。我的掃描器最高可掃描 4800dpi.

-

掃描特性:

- 光源平均穩定,紙紋細節銳利一致。

- 色彩還原效果不如相機。

- 產品市場斷層嚴重,高階藝術平台掃描器已稀少,多為消費級相片掃描器或高價專業底片掃描器兩種極端。

-

我目前的選擇與限制:

- 使用消費級相片掃描器(A4尺寸),因 A3 掃描器昂貴,需要在 Photoshop 拼接 A3 圖檔。

- 掃描器真正支援的色域僅 sRGB,不足以還原極飽和顏料色彩,需額外後製調色。

我從相機轉至掃描器,是考量到拍攝環境要求、鏡頭預算限制,以及操作效率與穩定性。儘管掃描器色彩稍差,尺寸有限,但在穩定性、效率上仍適合我目前需求。

比起相機拍攝需要專業設備的門檻較高,掃描器雖然有前述的問題,也僅是因為我作品的性質:8開、背景要全白、特殊顏料。若作品在A4內,也不常使用特殊色彩的顏料(特別鮮豔飽和的紅或藍綠色),那麼掃描器絕對最方便且CP極高。

高階相機的選擇還有一項考量:社媒短片、教學影片拍攝分享,雖然這方面已被手機取代,但是進階器材在長期品管經營上仍是長多的。我的設備不是一次補完投入,而是經過了長達十年因應興趣、人生選擇累積而來,這些皆是個人對作品保存的一種選擇。

寫在最後

質感皆是由微不足道的小地方累積起來,除非作品內容非常有梗、直切大眾喜好,再加點個人魅力…. 否則大家都差不多的情況下,經營的低標依舊是品質和職人態度,而且過程非常的慢長哦 😎~ 一言難盡。

只是漫長的人生中,我們總要找件值得付出的事對吧?